Un pequeño gesto que cambió mi día, me devolvió la fe en la bondad y me recordó que incluso los actos más sencillos —una sonrisa, un cumplido o una mano amiga— pueden transformar un momento de tristeza en gratitud y demostrar cómo la luz de una persona puede iluminar el mundo entero de otra.

La mañana de Navidad había comenzado tranquila, casi demasiado silenciosa. Las calles frente al café estaban cubiertas de nieve y el mundo parecía haberse detenido. La mayoría de la gente estaba en casa con sus familias, abriendo regalos y viendo películas navideñas antiguas. Yo, en cambio, estaba detrás del mostrador, preparando cafés con leche para las pocas almas que entraban. Preparar la Navidad no era nada nuevo para mí —lo había hecho muchas veces—, pero este año se sentía de alguna manera más pesado. Quizás era la añoranza de mis padres, que vivían al otro lado del país, o quizás era simplemente la soledad que me abrumaba mientras estaba detrás del mostrador, luchando por sonreír.

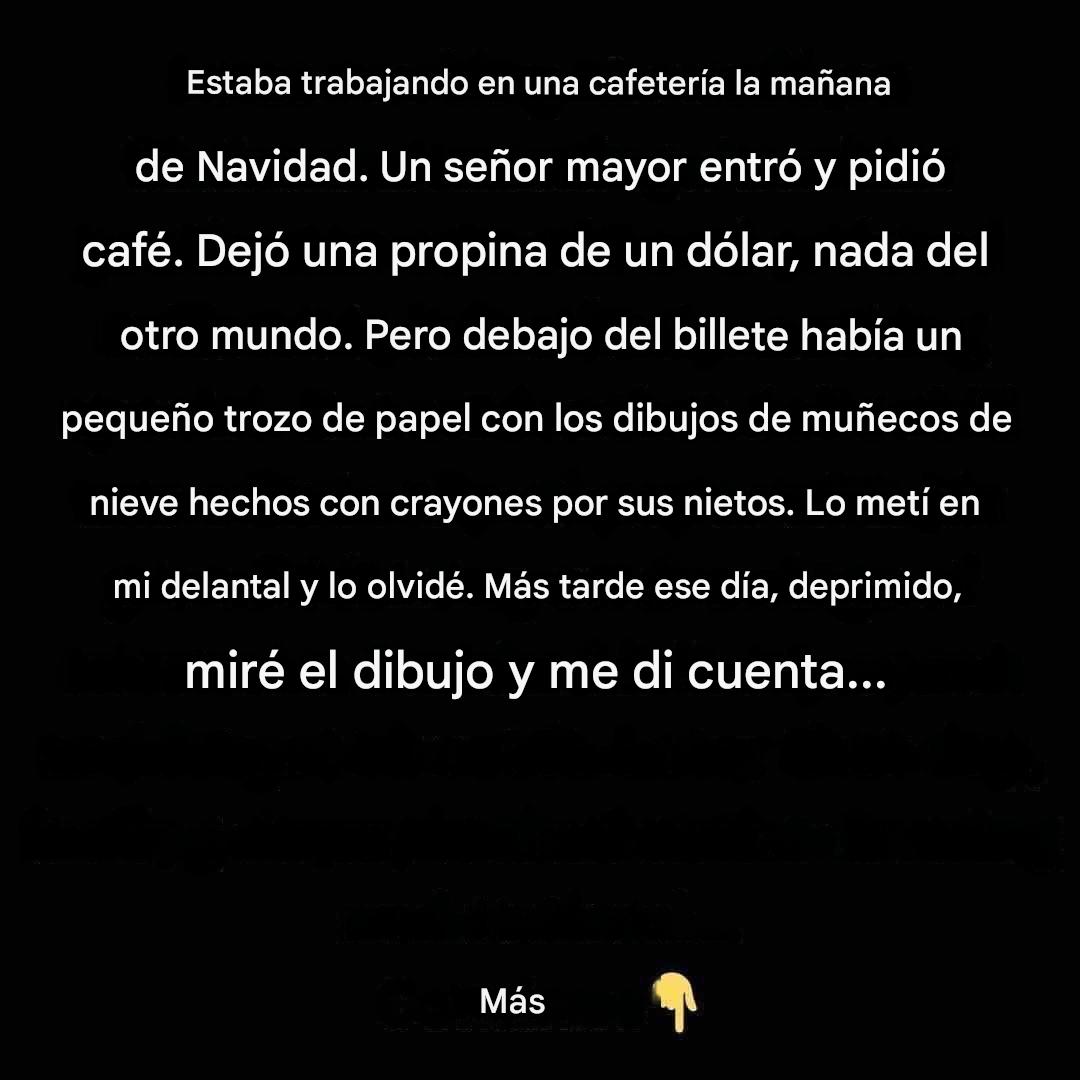

Alrededor de las nueve de la mañana, entró un hombre. Era mayor, su cabello canoso asomaba por debajo de un gorro de lana, y su bufanda parecía haber visto muchos inviernos. Sonrió amablemente y pidió un café solo. Nada del otro mundo. Mientras se lo servía, charló educadamente conmigo; su voz era cálida pero cansada. Al entregarle la taza, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y dejó un dólar en el mostrador como propina.

No era mucho, pero sonreí y le di las gracias de todos modos. Al limpiar el mostrador, vi algo debajo del billete: un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado. Al principio no le di mucha importancia, asumiendo que era un recibo o una nota. Lo metí en el bolsillo de mi delantal y me concentré en el ajetreo matutino.

Continúa en la página siguiente: