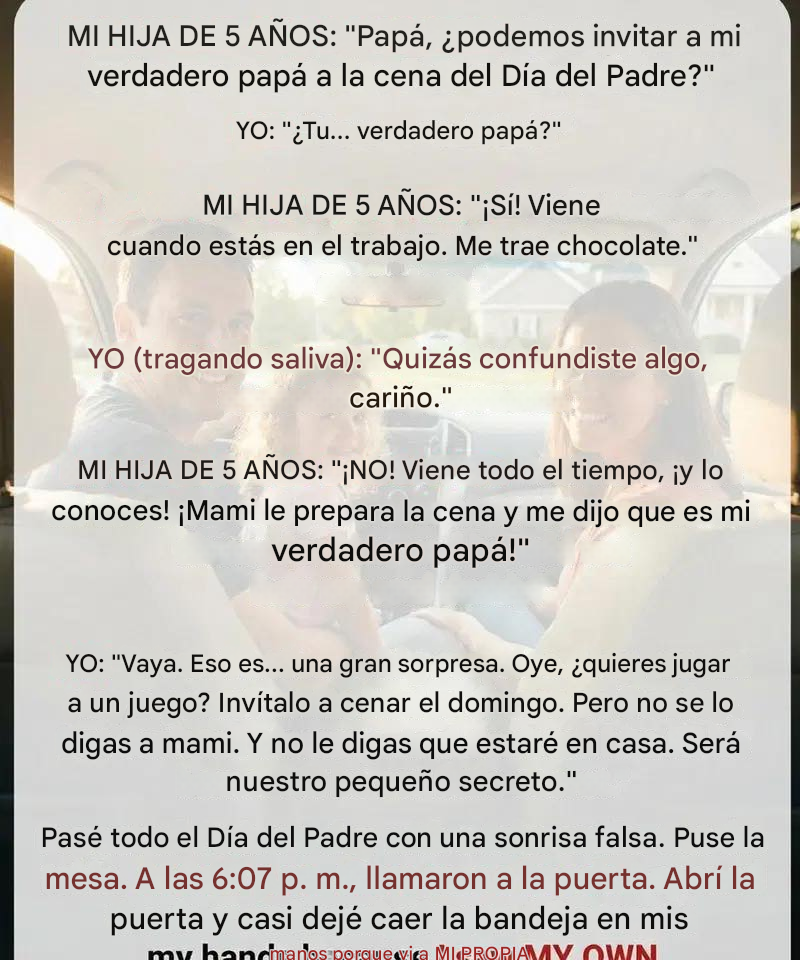

Se suponía que el Día del Padre sería familiar: dulce, sencillo, lleno de regalos hechos con papel. Panqueques por la mañana, un abrazo pegajoso de mi hija Lily, tal vez una noche tranquila después. Nada dramático.

Nada que pudiera cambiar una vida. Pero la vida rara vez sigue el guion, y a veces la verdad llega silenciosamente, vestida de inocencia en lugar de conmoción. Para mí, vino desde el asiento trasero del coche, pronunciada por una niña de cinco años que agarraba un crayón morado como si fuera una varita mágica.

Lily siempre ha visto el mundo con sus propios matices vívidos. Tiene teorías sobre todo: la luna sigue nuestro coche porque disfruta de nuestras bromas, los charcos son "espejos del cielo" y el perro del vecino habla inglés en secreto.

Así que cuando hizo una pregunta que me impactó como un golpe suave e inesperado —voz suave, ojos muy abiertos, sin intenciones ocultas— supe que no intentaba causar problemas. Realmente creía en lo que decía.

No reaccioné. No pude. Una expresión incorrecta la habría destrozado. En cambio, mantuve la voz suave y le hice preguntas amables.

Hablaba con fragmentos dispersos que solo un niño podría descifrar: pequeños momentos mientras yo estaba trabajando, alguien que ella consideraba "un amigo", detalles que no encajaban con el ritmo de nuestra casa. No entendía el peso de sus palabras ni el significado que encierran. Solo estaba describiendo lo que había visto.

No dejé que el pánico se manifestara. No dejé que la ira me dominara. Lo convertí en un "juego de cena sorpresa" para el Día del Padre, dándole una forma de hablar libremente y dándome a mí una forma tranquila de recopilar pistas. Le encantó la idea, emocionada de convertir sus pensamientos en una misión. Mientras tanto, una fría pesadez se formó en mi pecho: el instinto de que algo estaba sucediendo justo debajo de mis narices.